作者:劉余莉 邢夢潺

講信修睦是中華文明的智慧結晶之一,是中華民族處理人與人之間、國與國之間關系的道德原則和價值理念。歷史上,中國人以信為本、以和為貴,對內對外講求誠信、崇尚和睦,展現了泱泱大國的寬宏胸襟。探討講信修睦在中華民族發展歷程中的精神支撐和價值指引作用,具有重要意義。

講信修睦的內涵及意義

“講信修睦”語出《禮記·禮運》:“大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦。”“講信者,談說忠信之行。修睦者,修習親睦之事。”意思是講究忠信的行為,修習親睦的事情。《禮記》中將“講信修睦”視為大同世界的特征,要求人與人、國與國達致親密和睦的境界,講求天下一家、民胞物與、協和萬邦。這種價值理念千百年來深深鐫刻在中華傳統文化的血脈之中。

講信修睦是構建友好和諧人際關系的道德準則。“信,誠也”,講信意味著誠實無欺、恪守信用。孔子認為,如果做人不講信用,就像車子沒有車軸無法行走一樣,不能立身于世間。“睦,目順也”,亦有敬、和、親、厚、密等解。孔子要求弟子躬行五種品德,“入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁”,也曾以“文行忠信”來教化弟子,其中充分體現了講信修睦的價值要求。孟子也指出“修其孝悌忠信”,倡導待人以忠、處世講信、為人親厚,從而贏得人們的親近和尊敬,建立起友愛的關系。當然,講信修睦要符合道義,古人尤為強調“循義”,“義”是講信修睦的前提。有子說“信近于義,言可復也”,講信修睦要以“義”為準則,合義則必履,違義則非守。

講信修睦是維系社會和諧、促進社會團結的紐帶。講信修睦是人與人建立友好關系的基石,也是社會和諧的重要保障。“君子義以為質,禮以行之,孫以出之,信以成之”,若以講信修睦作為社會交往的守則,就能夠營造團結友善的社會氛圍,達成事業成功。例如歷史上的晉商,其經營方式如行幫、朋合營利、伙計制等,都是本著合作互助的原則,依賴人格信義和親鄰之間的友好互助。在經商過程中,他們積極維護同鄉的利益,推行“同鄉互助”原則,營造和順友好的營商環境,同時,注重行業名聲和信譽,與經商對象建立信任和睦的關系,進而獲得持久的發展。管子言,“非誠賈不得食于賈,非誠工不得食于工,非誠農不得食于農,非信士不得立于朝”,告誡各行各業的人都要誠信責己、和睦待人,才能各食其所,構建和諧友善的社會關系。

講信修睦是促進國家富強的精神動力。“信,國之寶也,民之所庇也”,誠信是國家的根基,是人民行事的根據。荀子曾強調講信修睦對國家治理和建設的重要性,指出“張其義”“齊其信”是施行王道、建設和諧國家的關鍵。他舉例說:“齊桓、晉文、楚莊、吳闔閭、越勾踐,是皆僻陋之國也,威動天下,強殆中國,無它故焉,略信也。”這些國家偏居一隅,遠離周朝政治、經濟、文化的中心,之所以能強大起來,就是因為以信立國、親厚百姓,贏得了人心,凝聚了力量。為政者必須修身正己、取信于民,營造和睦的社會環境,方能上下團結一心、共同奮斗,實現國家富強。

講信修睦是推動對外和諧交往的重要準則。“誠信者,天下之結也。”國與國之間想要和睦交往,也需以講究信用、友愛親厚為基礎。《尚書》記載,帝堯“允恭克讓”,有誠信、恭謹、克己、禮讓的德行,不僅使九族親睦和順,而且使天下的百姓也都能友好和睦。帝堯的四種道德品質,正是講信修睦的價值體現。相反,如果一個國家不能做到講信修睦,就會眾叛親離。《左傳》講道:“匹夫一為不信,猶不可也,單斃其死。若合諸侯之卿,以為不信,必不捷矣。”普通人尚且不可作出不守信用的事,如果會合諸侯也不守信用,則必然不會成功。古人在處理外交關系上講求“懷遠以德”,管仲建議齊侯以禮和德為基礎與諸侯修好,“君以禮與信屬諸侯”,與其他國家保持和睦親順的關系。因此,講信修睦對于處理國與國之間的關系意義重大。

講信修睦與中華文明精神特質的塑造

講究誠信,謀求和睦,在歷史演進過程中深植于中華文明精神特質中,與講仁愛、重民本、守誠信、崇正義、尚和合、求大同等價值理念密不可分。

講仁愛、重民本是中華文明精神特質之靈魂。“仁者愛人”“仁及草木”,故能“親睦九族”“遠人來服”。講信修睦是君子仁人的價值追求,若能以信德行于天下,為人親厚友愛,則能為人所信任,此即為“行仁”。子張問“仁”于孔子,孔子曰:“能行五者于天下為仁矣。”孔子所言的“五者”即恭、寬、信、敏、惠,全部體現了講信修睦的價值觀,所以,講信修睦的要求內在于“仁”的理念之中。講信修睦還體現于民本思想中,民心向背是政權穩固的根本,講信修睦是獲得民心的前提。“德惟善政,政在養民”,如果不能做到講信修睦,政府無論說真話還是假話、做好事還是壞事,都會被認為是說假話、做壞事。可見,講信修睦作為治國之要的倫理準則,在中華文明精神中促成了以仁立身的價值指南,形成了重民、愛民的政治傳統。

守誠信、崇正義是中華文明精神特質之基石。中華傳統文化強調整體主義的價值取向,守誠信、崇正義是人立身處世之本,是社會和諧之基,與講信修睦的價值要求是相通的。“君子貞而不諒”,講信修睦不能拘泥于小信,必須講大信,在民族大義面前,以崇正義為先。講信修睦與崇尚正義是密不可分的,必須以正義為標尺,所謂“主忠信,徙義,崇德也”。以“義”為前提的講信修睦也是經商的重要原則,荀子力贊“良賈”,認為“商賈敦愨無詐則商旅安,貨通財,而國求給矣”,呂不韋更將“義”看作是“萬利之本”,以崇正義為前提的講信修睦才能真正持久。

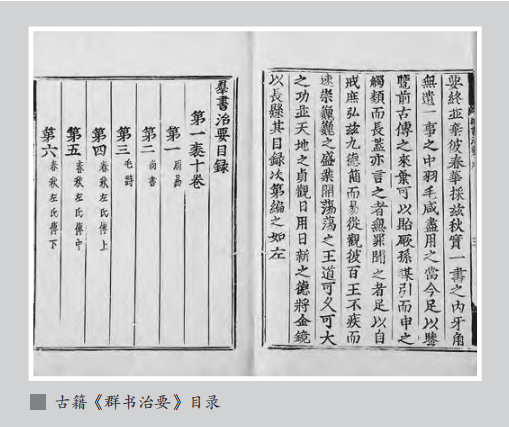

尚和合、求大同是中華文明精神特質之精髓。講信修睦作為大同世界的理想境界,追求的是和平、和睦的世界。“民無不足不贍之患,而有親遜和睦之風,故圖謀蔽塞而不興,盜竊亂賊而不作,故門戶之扉從外合而不關閉也。”這種社會理想充分反映了講信修睦的處世之道和價值追求。講信修睦、協和萬邦也是中國古代外交的基本原則,在對外交往中推行“教化”的方法,“遠人不服,則修文德以來之”,以自身較高的文化修養和德行來進行感召,而不是使用武力手段迫使其屈服,體現了對外關系中講信修睦的價值運用。荀子有言:“致忠信,著仁義,足以竭人矣,兩者合而天下取。”如果能夠行忠信、明仁義,做到講信修睦,那么天下人都會來歸服;反之,如果不能講信修睦,那么也將失去對外的友好關系。《群書治要·傅子》中舉周幽王烽火戲諸侯,齊襄公失信于部將的“瓜熟之約”,楚國對內失信于民、對外斷絕與鄰國友好關系等例子,充分說明沒有做到講信修睦的嚴重后果。“信以守物”“上下和睦”,中國自古以來就有“以和為貴”“國雖大,好戰必亡”的箴言,更有“化干戈為玉帛”“睦鄰友好”“天下太平”“天下大同”等理念。回溯人類文明史,中華文明是世界四大文明中唯一沒有中斷的文明,講信修睦、和而不同的文化理念造就的尚和合、求大同的文明特質起著重要作用。

總之,曾櫛風沐雨但仍巍然屹立于東方的中華民族是高度重視講信修睦理念的禮儀之邦。《群書治要·傅子》中有:“蓋天地著信而四時不悖,日月著信而昏明有常,王者體信而萬國以安,諸侯秉信而境內以和,君子履信而厥身以立。”天地顯現其誠信,則四季運行和諧;日月顯現其誠信,黑夜白晝便交替正常;天子體現其誠信,則各個諸侯國便安定和睦;諸侯講究誠信,則國內和平;君子踐行誠信,就可以安身于世。在中國特色社會主義進入新時代的背景下,充分挖掘講信修睦對于身心和順、社會和諧、國家安定、世界和平的時代價值,不僅能夠為中華民族偉大復興的中國夢營造良好的道德環境,也能夠為世界各國合作共贏、共同推動構建人類命運共同體提供道德支撐。