作者:朱元珍

新型冠狀病毒肆虐全球,隨之產(chǎn)生了諸多問題與危機(jī)。其中,糧食出口大國如越南、柬埔寨、哈薩克斯坦斯坦等實行糧食出口禁令,由此引發(fā)了全球?qū)Z食需求的恐慌。并且,聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織、世界糧食計劃署和歐盟日前共同在線發(fā)布的《2021年全球糧食危機(jī)報告》稱,在55個國家和地區(qū)中,2020年至少有1.55億人面臨重度糧食不安全問題,比上一年增加約2000萬人,達(dá)到過去5年最高水平。由此看來,各國自身的糧食儲備與供給對策則尤為重要,不僅能夠有效緩解當(dāng)前人民的恐慌、通過市場投放來穩(wěn)定價格,也能夠給予別國一定需求的援助。其實,就中國而言,備糧制度早在先秦時期就已出現(xiàn)。《禮記》中便記載了先秦時期君主所頒布的“備糧制度”,旨在通過制定相關(guān)政策、分派人員管理、進(jìn)行糧食倉儲,以應(yīng)對水旱災(zāi)害的侵襲,幫助人民度過荒年。正所謂“民以食為天”,民足則國富。早在兩千多年前,先人已經(jīng)將應(yīng)對災(zāi)荒的經(jīng)驗記錄在冊,而“備糧制度”仍對當(dāng)今社會有一定的啟示和借鑒意義。諸多典籍可以為當(dāng)今領(lǐng)導(dǎo)者制定相關(guān)決策提供寶貴的經(jīng)驗和教訓(xùn),為解決當(dāng)前社會問題提供便利。

(一)備糧制度簡介

《禮記·王制》云:“國無九年之蓄曰不足,無六年之蓄曰急,無三年之蓄曰國非其國也。三年耕,必有一年之食;九年耕,必有三年之食。” 倘若在荒年之際沒有豐沛的糧食積蓄,百姓便難以維持生存。可見,糧食是國家的命脈,儲備糧是國家的保障。

《禮記·王制》中記載,周朝時由“冢宰”掌管國家財務(wù)及宮內(nèi)事務(wù):“冢宰制國用,必于歲之杪,五谷皆入然后制國用。用地小大,視年之豐耗。以三十年之通制國用,量入以為出。” 在年底,冢宰要根據(jù)當(dāng)年的收成來推算次年可支配的糧食總量,其中以三十年收成的平均數(shù)來預(yù)算,做到量入為出。由此,古人的智慧可見一斑,沒有妄自揣測,而是根據(jù)往年的數(shù)據(jù)加以分析,并預(yù)估來年的豐歉。

也有一種說法,是把“天體運行與農(nóng)業(yè)豐歉聯(lián)系起來,產(chǎn)生了農(nóng)業(yè)豐欠循環(huán)論”, 據(jù)說是由春秋時期的經(jīng)濟(jì)學(xué)家計然所提出來的。《史記·貨殖列傳》記載:“故歲在金,穰;水,毀;木,饑;火,旱。旱則資舟,水則資車,物之理也。六歲穰,六歲旱,十二歲一大饑。”。如果預(yù)測到次年歉收,國家就要提前做好賑濟(jì)、貸糧等準(zhǔn)備并部署相關(guān)官員。如果預(yù)測到次年豐收,則要頒布相應(yīng)政策,如收購百姓余糧,防止出現(xiàn)豐年糧食賤賣、百姓受殃的情況。從這里我們可以看出,其實無論是歉收還是豐收,國家都要適時地進(jìn)行政策性的輔助,否則百姓都會被糧價的波動所影響。比如糧食少了,價格瘋漲,百姓買不起,會爆發(fā)饑荒;糧食過多,價格太低,百姓辛辛苦苦種的糧食收不回本錢,也無法維持生計。這些都是國家實行糧食政策所應(yīng)該考慮到的多種情況與因素。

因此,如能用三十年收成的平均數(shù)來進(jìn)行合理預(yù)算,加上糧食儲備,則“雖有兇旱水溢,民無菜色。然后天子食,日舉以樂。”這里凸顯了備糧政策的積極效用:如果糧食充足,那么百姓就不會挨餓,臉色也不會如菜色一般蠟黃。而“天子每日舉樂”其實側(cè)面反映出的也是百姓過上了衣食無憂的日子。否則,在《禮記·曲禮》中也記載道:“歲兇,年谷不登,君膳不祭肺,馬不食谷,馳道不除,祭事不縣。大夫不食粱,士飲酒不樂。”也就是說,遇到早年收成不好的時候,國君用膳不殺牲,馬匹不吃比較好的谷米飼料,馳道不加修治,祭祀的儀式不敲擊編鐘,大夫不吃精美的飯食,士人飲酒不可奏樂。這也體現(xiàn)出了家國一體觀,即國家和百姓是不分隔的一個整體。《禮記·玉藻》亦曰:“年不順成,則天子素服,乘素車,食無樂。”如果天下百姓遭受了饑荒,從物質(zhì)層面來看,即使國庫仍然有余糧、有余錢,也不可浪費,而是要制定出合適的方法開倉放糧,幫助百姓度過難關(guān)。從精神層面來看,士人、國君吃飯飲酒時不奏樂,也是心系百姓,并無心情來享受音樂,這也體現(xiàn)出了“為天下而憂”的家國情懷。

(二)官員的職責(zé)分工

《周禮》中詳細(xì)記載了國家各部門人員的安排與職責(zé)分工。在《周禮·地官司徒》中,糧食、倉儲管理者的職責(zé)劃分非常明晰。

“遺人掌邦之委積,以待施惠。……廩人掌九谷之?dāng)?shù),以待國之匪頒、赒賜、稍食。……舍人掌平宮中之政,分其財守,以法掌其出入。……倉人掌粟入之藏,辨九谷之物,以待邦用。”“‘遺人’是掌施惠之事的官;‘廩人’是掌倉廩所藏米糧數(shù)的官(亦兼管谷物);‘舍人’是掌宮中用谷等事的官;‘倉人’是掌管儲藏谷物的官。”在各官位主要負(fù)責(zé)人之下,還有屬官和勞役人員,如府、史、胥、徒。

“府”是負(fù)責(zé)收藏的小吏,“史”是負(fù)責(zé)文書的小吏。而“胥”、“徒”均是在官府服徭役的百姓,但“胥”的地位高于“徒”,因其具有才智,故為“什長”。《周禮》中對于倉儲管理、分發(fā)人員的配置十分詳細(xì),并分別配有相應(yīng)的屬官與服役人員,使倉儲管理制度在先秦時期日趨完善。

(三)儲備方法與救濟(jì)政策

1.倉廩的運用

《禮記·月令》曰:“仲秋之月……(修囷倉),乃命有司趣民收斂,務(wù)蓄菜,多積聚。” 在仲秋時節(jié),國家需要修葺囤積糧食的倉庫,便于將來更好地存儲糧食與管理。除了國家存糧外,君王也鼓勵農(nóng)民多儲備干菜,以備不時之需。《禮記·月令》曰:“季秋之月,命冢宰舉五谷之要,藏帝藉之收于神倉。” 這說明國家除了設(shè)置備荒糧倉外,也為祭祀方面設(shè)置了“神倉”,故鄭玄注曰:“藏祭祀之谷為神倉。”

在《詩經(jīng)》中也有關(guān)于倉廩的描述:

《周頌·豐年》:“豐年多黍多稌,亦有高廩,萬億及秭。”

《周頌·良耜》:“獲之挃挃,積之栗栗。其崇如墉,其比如櫛。以開百室。”

《小雅·楚茨》:“我倉既盈,我瘐維億。”

這些對糧食豐收和倉儲的描述,說明先秦時期“備糧制度”已逐漸形成,后代陸續(xù)演變出現(xiàn)常平倉、義倉、社倉、惠民倉、廣惠倉、平糴倉等。

2.多層次“委積”儲備制度

“‘委積’是先秦時期倉庫的雛形”,在《周禮·地官司徒》中有相關(guān)記載:“遺人:掌邦之委積,以待施惠。鄉(xiāng)里之委積,以恤民之艱厄;門關(guān)之委積,以養(yǎng)老孤;郊里之委積,以待賓客;野鄙之委積,以待羈旅;縣都之委積,以待兇荒。” 其大意為:“遺人掌管王國的委積,以待向民施恩惠。鄉(xiāng)里的委積,用以救濟(jì)鄉(xiāng)民中饑餓困乏的人;門關(guān)的委積,用以撫養(yǎng)為國事而死者的父親和孩子,郊里的委積,用以供給出入王都的賓客;野鄙的委積,用以供應(yīng)寄居的旅客;縣都的委積,用以防備災(zāi)荒。”

“委積”的倉儲管理模式由國家至縣都、由上至下共分為六個層次。體現(xiàn)其專途專用性,糧食存于不同的地方便有不同的安排與效用。這也體現(xiàn)出存糧并不只存于邦國之中,而是分散于各鄉(xiāng)、門關(guān)、郊里、野鄙、縣都。若僅僅存于城邑,由于路途遙遠(yuǎn)、運輸困難,饑荒之年的賑濟(jì)糧便難以及時送達(dá)至鄉(xiāng)縣百姓。

3.救濟(jì)政策

在國家保有存糧的前提下,仍要根據(jù)年情,制定相應(yīng)的政策,將米糧切實發(fā)到百姓手中,或是以先貸后還的方式予以救助補(bǔ)給,否則就會出現(xiàn)荀子所述現(xiàn)象:“田野荒而倉廩實,百姓虛而府庫滿,夫是之謂國蹶。” 田野里荒蕪一片、顆粒無收而國家的倉廩是充實的,百姓沒有錢財而國庫是滿盈的,這就是說明國家即將頹敗、傾覆。因此,合理有效的救濟(jì)政策亦是“備糧制度”中的關(guān)鍵。

(1)直接賑濟(jì)

《禮記·月令》云:“季春之月,天子布德行惠,命有司發(fā)倉廩,賜貧窮,振乏絕。”孔穎達(dá)疏引蔡邕云:“谷藏曰倉,米藏曰廩。”在季春時節(jié),天子命令主管官吏打開存放谷類、米糧的倉庫,把糧食發(fā)給無財、無親、斷糧和難以接續(xù)的人,希望通過這樣的方法來幫助百姓度過饑荒。

《周禮·地官司徒》云:“鄉(xiāng)師之職……以歲時巡國及野,而赒萬民之囏阨,以王命施惠。” “司救:凡歲時有天患民病,則以節(jié)巡國中及郊野,而以王命施惠。”“囏阨”是饑乏的意思,由“遺人”的職責(zé)“鄉(xiāng)里之委積,以恤民之囏阨”可以左證當(dāng)時國家派遣鄉(xiāng)師、司救定期巡視國都和郊野,以君王的名義救濟(jì)民眾中饑餓困乏的人。《孟子·梁惠王下》亦載晏子曰:“春省耕而補(bǔ)不足,秋省斂而助不給。” 可見,國君行“仁政”,百姓方能安穩(wěn)度日,“直接賑濟(jì)”的措施也體現(xiàn)了儒家的“仁政”思想。

(2)借貸賑濟(jì)

《周禮·地官司徒》中記載了“荒政十二則”:“一曰散利,二曰薄征,三曰緩刑……十有二曰除盜賊。” 對于“散利”政策,鄭注曰:“貸種食也。” 就是公家貸給百姓種子和糧食,等到秋收時再返還的政策。此處“貸種”,是為百姓提供了耕種的便利,讓百姓能夠以勞動耕種自救,所謂“授之以魚不如授之以漁”。由季冬之月“令告民出五種”可知:官員在前一年挑選出的相對較優(yōu)的糧種。當(dāng)百姓們的收成不佳時,國家借民良種,可以幫助農(nóng)民恢復(fù)生產(chǎn)力的發(fā)展,以維持更久的生存,而不是僅限于當(dāng)下溫飽與否。

(3)價格政策——平糴法

戰(zhàn)國·李悝實施的“平糴法”是一種利用價格政策來平衡市場價格的方法,同時也將余糧輸入市場,保障農(nóng)民在荒年不會因為糧食短缺、糧價過高而面臨饑餓。具體的實施方法是:“在豐年平價收購農(nóng)民余糧,災(zāi)年平價出售,防止‘谷賤傷農(nóng),谷貴傷民。’”

雖然“平糴法”看起來有諸多裨益,但是我們不難體會,經(jīng)過時間的推移和經(jīng)驗的累積,一些政策會逐漸產(chǎn)生問題,或是在具體實施的時候出現(xiàn)難以預(yù)料的弊病。鄧拓在《中國救荒史》一書中提到:“國家購入糧食的基金過少,不足以抑平谷價;利益不普及,能享受實惠的只有少數(shù)通都大邑的居民。一般鄉(xiāng)村貧苦民家無從享受。” 又引司馬光云:“又有官吏,不能察知在市斛斗實價,只信憑行人與蓄積之家通同作弊。……經(jīng)過多年,在市價例終不及元(原)糴之價,出糶不行,堆積腐爛者,此乃法因人壞,非法之不善也。”“價例”是指依法所定之價,類似如今“最低收購價格”,也就是說,經(jīng)過過年之后,市場的最低收購價格比原來收入府庫的價格要低很多,所以府庫沒有辦法把積存的糧食賣出,因為賣出就要虧損,導(dǎo)致糧食在府庫中堆積腐爛,非常可惜。對此,司馬光認(rèn)為,“平糴法”原意在于便民,產(chǎn)生弊病是因“積蓄之家”從中操控價格,產(chǎn)生谷賤傷民、市場價格太低,國家儲糧難以賣出而堆積于庫的結(jié)局。“此乃法因人壞,非法之不善”也為我們敲響了一記警鐘。

針對“國家購入糧食的基金過少,不足以抑平谷價”的問題,國家可以加大資金投入量,但是也要合理預(yù)算未來幾年的收成情況與市場價格的高低,不可盲目采購;針對“利益不普及”的問題,國家可以擴(kuò)寬該政策的適用范圍,不僅僅限于大的城鎮(zhèn),也能夠增派官員前往鄉(xiāng)邑,讓貧苦村民也能夠享受這樣的福利。倘若官員人數(shù)不足,可以通過貼告示的方法,提前一月至兩月公布收糧時間和地點,讓偏遠(yuǎn)地區(qū)人民可以及時趕到城鎮(zhèn)。對于遠(yuǎn)距離來的村民,也可以適當(dāng)對于路費予以經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)償。而“官吏與積蓄之家通同作弊”的行為,在現(xiàn)代則可以透過“信息公開化”、“信息透明化”來解決。而中國在收糧方面,也已經(jīng)逐步完善了相關(guān)政策與公布渠道,以保證百姓的切身利益。

(4)國家間援助

當(dāng)災(zāi)害非常嚴(yán)重的時候,國家不得不向其他國家尋求援助,比如“請糴制度”。“‘請糴制度’具有明顯的互惠互利性,她是調(diào)劑各個地區(qū)糧食供需矛盾、應(yīng)對諸侯王國災(zāi)荒事件的比較進(jìn)步的減災(zāi)制度。” 如《左傳·隱公六年》:“冬,京師來告饑,公為之請糴于宋、衛(wèi)、齊、鄭。”

如果國家間能夠達(dá)成一致的目的和需求,那么請糴措施就能夠順利實施,但是也有出現(xiàn)諸侯國為了遏制對方勢力,不出手相救,反而加以約束遏制的情況。因此,齊桓公倡議與其他國家達(dá)成了“無曲防,無遏糴”的盟約,就是為了各國在災(zāi)荒之年,可以互相予以支持,讓百姓能夠有糧可食。

通過對古代備糧方法和救濟(jì)政策的學(xué)習(xí)與了解,我們可以總結(jié)前人的經(jīng)驗并結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)生活情況,進(jìn)行靈活運用,也能在一定程度上解決當(dāng)前出現(xiàn)的問題與面臨的危機(jī)。

先秦時期所出現(xiàn)的“備糧制度”,對后世影響頗深,歷朝歷代諸多糧食政策與倉儲形式均由其演變而來,而“倉廩”、“委積”的形式也一直沿用至今。當(dāng)今中國的糧食儲備方案與倉儲能力,或多或少得利于前人所制定的政策與實際經(jīng)驗的傳承。

(一)糧食產(chǎn)量

由國務(wù)院新聞辦公室所公布的《中國的糧食安全》白皮書可知:“中國人口占世界的近1/5,糧食產(chǎn)量約占世界的1/4。人均糧食占有量達(dá)到470公斤左右,高于世界平均水平。”

“中國糧食總產(chǎn)量連續(xù)五年穩(wěn)定在6.5億噸以上水平。”并且糧食能夠自給自足,“谷物自給率超過95%。” 雖然每年仍有進(jìn)口糧食,但并不依賴于國外的供給。數(shù)據(jù)顯示:“2019年,進(jìn)口大米占中國大米消費約1%。” 所以,在疫情影響下的國際糧食安全危機(jī),其實對中國民眾的糧食需求并不會造成太大沖擊。為了避免民眾恐慌性屯糧,各大省市的糧食儲備局在新聞發(fā)布會上都公布出國家糧食產(chǎn)量和倉容量的數(shù)據(jù),以穩(wěn)定民心、防止哄抬物價。

(二)糧食倉儲現(xiàn)況

中國已經(jīng)逐漸用現(xiàn)代化倉儲來替代人工倉儲,而倉容量也十分可觀。“2018年全國共有標(biāo)準(zhǔn)糧食倉房倉容6.7億噸,簡易倉容2.4億噸,有效倉容總量比1996年增長31.9%。” 結(jié)合上述年產(chǎn)量數(shù)據(jù)可知,全國糧食倉儲量最少可達(dá)到6.7億噸,最多可至9.1億噸,能夠滿足人民整一年的糧食需求。國家仍有相關(guān)政策以保證應(yīng)急糧的快速運輸。“在大中城市和價格易波動地區(qū),建立了10-15天的應(yīng)急成品糧儲備。”“全國共有糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點 44601個,應(yīng)急加工企業(yè) 5388 家,應(yīng)急配送中心3170 個,應(yīng)急儲運企業(yè) 3454 家。” 這些應(yīng)急儲備糧能夠有效幫助國家應(yīng)對地震、臺風(fēng)等自然災(zāi)害。

在倉儲管理方面,也采用了智能信息化的方法來監(jiān)測糧食在倉內(nèi)的狀況。“中儲糧集團(tuán)公司在全國 31 個省(自治區(qū)、直轄市)布局直屬糧庫和分庫 980 多個。每個直屬庫裝有 100 多個攝像頭、數(shù)千個糧情傳感器。” 傳感器能夠感知倉庫內(nèi)細(xì)微的溫度變化以及是否霉變,大大降低了糧食的損耗率。

在疫情蔓延下,“禁止出口政策”使多國正面臨著隨時發(fā)生的糧食危機(jī)。有學(xué)者指出:“這次糧食市場異動(指2020年上半年)后期演化為糧食危機(jī)的真正威脅,是投機(jī)資本對糧食市場的炒作。”無論是“天災(zāi)”還是“人禍”,中國都有充足的糧食儲備來應(yīng)對不同的變化:“中國糧食儲備標(biāo)準(zhǔn)大大高于聯(lián)合國糧農(nóng)組織提出的17%-18%的安全水平。” 由此可知,先秦時“耕三余一”的方案是較為合理的,有學(xué)者也分析到:“先秦時期已充分認(rèn)識到糧食儲備數(shù)量與饑饉貧困的比例關(guān)系。”中國作為人口大國,對于糧食的需求量頗高,國家也提升了對糧食儲備的高度重視。在政府的正確引導(dǎo)下,中國穩(wěn)定的糧食產(chǎn)量與倉儲量,不僅能夠穩(wěn)住人心,也能使糧食需求與價格保持平穩(wěn)態(tài)勢。

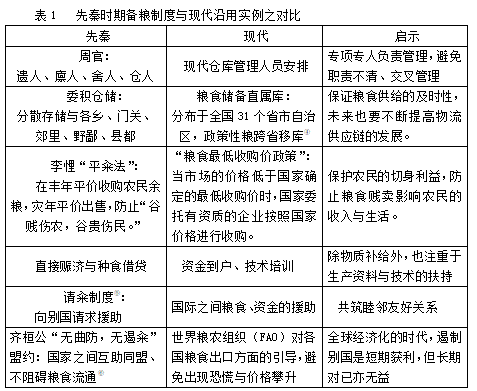

而能夠獲得這樣的優(yōu)勢,也是基于前人“備糧制度”的沿襲與完善。由歷朝歷代所記載的典籍中,管理人員可以對糧倉的修繕、人員分工、存儲方法有更多的了解并積累多角度的經(jīng)驗。所謂“以古為鑒,可知興替。” 若將先秦時期“備糧制度”與當(dāng)今中國糧食儲存方案相結(jié)合,能夠發(fā)現(xiàn)兩者所蘊(yùn)含的智慧不謀而合,也給今人更多的啟發(fā)與靈感。筆者對比研究后,總結(jié)如下,列為表1。

關(guān)于糧食收購的問題,國家已采用信息公開化的方法,在“國家糧食和物資儲備局”的官網(wǎng)上均可以查到現(xiàn)階段與往年國家對于各類糧食的最低收購金額,以保證收購價格的公平公正。百姓不會讓中間商家以賤價收購糧食,可以將糧食以基準(zhǔn)價賣給國家認(rèn)證的企業(yè)。

關(guān)于國際組織的應(yīng)對措施,主要有三項。一是糧農(nóng)組織發(fā)起的“社會保護(hù)計劃”,通過補(bǔ)助的方式,促進(jìn)家庭增收和糧食安全,不再需要孩子參加勞動,保護(hù)弱勢群體;二是世界糧食計劃署發(fā)布的“全球人道主義應(yīng)急計劃”,針對老年人、殘疾人和兒童建立了全球人道主義應(yīng)急中心,加強(qiáng)基本服務(wù)和衛(wèi)生保障,且通過在貧民區(qū)建立安全網(wǎng)和應(yīng)急援助的各種渠道,向孟加拉國國、也門、南蘇丹等國提供援助;三是聯(lián)合國難民署領(lǐng)導(dǎo)并實施的“全球難民契約”,旨在收容、保護(hù)和援助難民,并最大程度的減少饑餓人數(shù),實現(xiàn)糧食安全。 雖然這些計劃方案的實施,并不能完全解決眼下的難民問題和糧食危機(jī),但已經(jīng)很大程度上緩解了人口的死亡問題和面對糧食短缺的饑餓問題

從典籍中,我們學(xué)習(xí)到的諸多備糧政策、管理方法對當(dāng)今仍有很多的借鑒意義和指導(dǎo)作用。先人所積累的經(jīng)驗教訓(xùn),亦可以作為今人之“鏡”,一定程度上避免出現(xiàn)類似的問題與弊病。但因現(xiàn)代信息化社會高速發(fā)展,任何決策的制定,仍需結(jié)合當(dāng)今世界局勢來整體考慮,達(dá)到全局觀、世界觀的協(xié)調(diào)與統(tǒng)一。當(dāng)然,以上的備糧制度和應(yīng)對方案都是從“結(jié)果”上想辦法,如果能夠從原因上下手,或許可以更快緩解饑餓問題。

從外因來看,新冠疫情對于糧食危機(jī)來說,影響力只排在第二位,排在第一位的是國際沖突問題。正如世界糧食計劃署(WFP)在官方網(wǎng)站發(fā)布的倡導(dǎo)一樣:“如果可以結(jié)束沖突,我們就能終結(jié)全球饑餓。”執(zhí)行干事戴維·比斯利說:“我們經(jīng)歷了太多的暴力和沖突,這就是這么多人面臨饑餓、急需幫助的根源所在。我呼吁掌權(quán)者和武裝人員立即停火。我親眼見證了戰(zhàn)爭(給人們)留下的創(chuàng)傷,親耳聽到他們的悲慘故事。在經(jīng)受了大多數(shù)人無法想象的噩夢之后,他們處于恐慌、饑餓和營養(yǎng)不良的狀態(tài)。如果我們要真正終結(jié)饑餓,我們就必須停止這種不人道的行為。”

從內(nèi)因來看,處于糧食充足的國家和人民,應(yīng)該提升民眾的節(jié)約意識,對寶貴的糧食更加愛惜、不可浪費。袁隆平院士于2021年5月份逝世,留給后人深深的思考。他一生心系雜交水稻,培育出各類新品種,就是為了讓所有人都能吃飽飯,不僅僅是中國人民,更是全球人民。從大環(huán)境來看,全球食不果腹的人數(shù)多達(dá)數(shù)億,如果每個人都能節(jié)約糧食、飯菜、切身落實“光盤行動”,相信對于整個地球而言,糧食危機(jī)和饑餓問題也會進(jìn)一步得到改善和緩解。

(首屆全國《群書治要》研究征文三等獎作品)